A Parma, la sezione del Comitato nazionale reduci della prigionia (Cnrp) – da cui sarebbe nata l'Anrp - nacque il 12 luglio 1945 presso la Casa del Reduce, al tempo sede anche dell'Associazione nazionale combattenti, come riportato nel verbale di fondazione:

Si sono riuniti i signori: Sig. Col. Bruno Lucini, Calzetti Bruno, Bobi Orelio, Pelizza Ettore, Don Paolino Beltrame direttore della casa del Reduce e rappresentante della Federazione Provinciale combattenti di Parma. [...] Il Sign. Colonnello Lucini informa come sia stata costituita in Italia una associazione denominata Comitato Nazionale Reduci dalla prigionia.

Quattro dei cinque fondatori – l'eccezione era padre Beltrame – dell'associazione erano stati Internati militari Italiani (Imi) in Germania. Non era un caso che i padri dell'associazione reducistica fossero ex Imi, furono in fatti i prigionieri detenuti dai tedeschi i primi a tornare, in ordine di tempo, in patria. Lo scopo dell'associazione, come stabilito nello stesso verbale, era:

Assistere materialmente e moralmente i reduci della prigionia e le loro famiglie; di agevolare la riammissione dei reduci della Prigionia nella vita civile, promuovendo le istituzione di cooperative del lavoro ed altre iniziative economico sociali; di rappresentare e tutelare i reduci della prigionia negli ambienti sociali ed economici della nazione.

L'Anrp di Parma, nei primi mesi dopo la Liberazione, dovette coordinarsi col Comitato di Liberazione Nazonale (Cln) di Parma, come risulta dal verbale già citato:

[Il colonello Lucini] informa che per iniziativa della Federazione provinciale combattenti già 25 Comitati sezionali sono stati costituiti e sono retti da una commissione di tre membri scelti su designazione dei Cln locali. […] Per i rimanenti comitati si attende la designazione delle commissioni da parte dei relativi Cln, i quali sono stati dalla Federazione Prov. Combattenti pregati di provvedere con urgenza affinché sia possibile addivenire alla costituzione dei Comitati sezionali prima del rimpatrio dalla prigionia dei reduci.

L'assistenza ai reduci era frutto della collaborazione tra l'Associazione Nazionale Combattenti (Anc) e il Comitato Nazionale Reduci dalla Prigionia, che riprendeva la Convenzione stipulata a Roma dalle due associazioni l'8 marzo 1945. I prigionieri di guerra divenivano reduci solo dopo essere stati congedati dal Ministero della Guerra, da quel momento avevano diritto a un sussidio e agli altri servizi offerti dal Ministero dell'Assistenza Postbellica. La difficile situazione economica locale nel dopoguerra, segnata da un'endemica disoccupazione, rendeva complicato il reinserimento lavorativo dei reduci. A questo proposito il Cnrp favorì la costituzione di cooperative di produzione e agricole e corsi professionali. L'assistenza materiale si traduceva principalmente in buoni d'acquisto di generi alimentari, vestiti, biciclette ecc.

Durante il 1946 cominciò anche il rimpatrio dei prigionieri italiani detenuti nei campi di concentramento inglesi, statunitensi e francesi di Inghilterra, Stati Uniti e Francia, i quali tornavano con esperienze di prigionia molto diverse.

Rispetto ai prigionieri detenuti dagli Alleati, gli Imi godevano di maggiori simpatie negli ambienti antifascisti emersi vincenti dalla guerra. Questi soldati, infatti, catturati dopo l'8 settembre '43 avevano scelto – per motivi diversi – di non collaborare con i nazisti e con la nascente Repubblica sociale italiane, pagando la scelta con l'internamento nei campi di prigionia del Terzo Reich. Su chi tornava dai campi di prigionia alleati pesava invece la partecipazione alle imprese fasciste e l'umiliazione della sconfitta, inoltre questi avevano generalmente avuto un periodo di detenzione più lunga degli Imi. Di conseguenza, per i secondi, il reinserimento sociale e lavorativo diveniva più difficile.

Il clima ostile e il trauma della prigionia spinsero questa seconda categoria di prigionieri a tacere pubblicamente della propria prigionia. Il carattere privato di questa memoria si nota anche nella vita associativa nell'Anrp di Parma. Questa associazione, oltre all'assistenza materiale e al ruolo di tutela volto a far ottenere ai prigionieri di guerra giusti indennizzi, aveva – come ogni altra realtà reducistica – lo scopo di condividere l'esperienza vissuta. In questo senso però, nonostante i prigionieri detenuti dagli Alleati fossero la metà degli iscritti, solo pochi di essi parteciparono attivamente alle vita dell'associazione.

In altre parole, questi i reduci intesero il loro ruolo di soci solo al fine di fruire delle assistenza materiali, ovvero, nella pratica: la liquidazione degli assegni di prigionia, pagamento del saldo per il lavoro svolto per i comandi Alleati (i prigionieri infatti ricevevano il 50% della paga mensile sul momento, e il resto veniva accantonato per essere liquidato al termine della prigionia) e, soprattutto, la richiesta di un collocamento lavorativo. Come viene riportato in molti verbali dell'Anrp parmense, la disoccupazione tra i reduci fu un tema prioritario per lungo tempo, ancora nel 1949 veniva denunciato:

Grande disoccupazione sia per minore lavoro, sia perché le aziende tendono ad alleggerirsi di personale e pertanto la nostra Associazione deve svolgere un'intensa attività perché siano rispettate le disposizioni in materia di lavoro a favore dei reduci.

Nonostante il d.l. n.27 del 14 febbraio 1946 imponesse:

La riassunzione in servizio da parte delle aziende private, dei prestatori d'opera, non in prova, che fossero stati costretti ad abbandonare il posto di lavoro per chiamata di leva o internamento dopo l'8 settembre [...] riassunzione prevista alle persone sprovviste dei mezzi indispensabili per esigenze di guerra.

L'applicazione del decreto fu però scarsa, almeno nel settore privato, mentre nel pubblico le assunzioni di reduci furono più diffuse.

Nel gennaio del 1948 Il Cnrp adottò il nome attuale di Associazione nazionale reduci della prigionia (Anrp), rendendosi autonomo dall'Associazione nazionale combattenti. In questa occasione fu approvando il nuovo statuto che, nell'articolo 6, sanciva l'elenco di coloro che potessero divenire soci ordinari:

a) i militari e militarizzati che siano stati catturati sui vari fronti di guerra dalle truppe delle Nazioni Unite sino all'8 settembre 1943;

b) i militari e militarizzati che a seguito degli eventi dell'8 settembre 1943, siano stati catturati dalle forze del tripartito e deportati nei territori germanici, giapponesi, o occupati, a causa di guerra dalle forze stesse del tripartito;

c) i militari e militarizzati che a seguito dell'evento dell'8 settembre siano stati internati nel territorio degli stati neutrali;

d) i militari e i militarizzati che a seguito degli stessi eventi siano stati sbandati in Francia e nei Balcani, ed abbiano in seguito cooperato con le forze partigiane e balcaniche o con truppe delle Nazioni Unite;

e) i militari e militarizzati che a seguito dopo l'8 settembre abbiano cooperato con le forze armate delle Nazioni Unite;

f) coloro che per motivi patriottici o politici siano stati deportati in Germania ed assoggettati al trattamento di “prigionieri di guerra”;

g) i civili già residenti nelle colonie italiane dell'estero internati dalle autorità alleate a seguito degli eventi bellici per almeno tre mesi.

Ancor più importante l'art. 5 che permetteva “ai parenti di sangue dei caduti citati nell'art. 6” di poter entrare a fare parte dell'associazione. In questo modo potevano essere anche associati civili che non avevano avuto esperienze di prigionia. Il distacco dall'Associazione nazionale combattenti era conseguenza di una diversa concezione del reducismo, non solo vincolata ai militari regolari, ma estesa anche civili. L'Anrp inoltre voleva sganciarsi dall'Associazione nazionale combattenti in quanto quest'ultima era considerata in mano alla generazione che aveva combattuto la Prima guerra mondiale e guidata da politici e funzionari vecchio stile.

Durante gli anni '50` l'Anrp parmense, riconosciuto come Ente morale con il D.P.R del 30 maggio 1949, registrò una fase di netto declino, facendo crescere lo scarto tra gli iscritti e coloro che attivamente partecipavano alla vita dell'associazione. Il visibile declino fu oggetto di discussione durante l'assemblea per il rinnovamento delle cariche del 7 aprile 1953. Il calo delle partecipazioni venne giustificato dai “trasferimenti, decessi, lavoro in altri comuni e all'estero – ed anche per apatia – con non lieve danno del vincolo associativo. Sistemati, presi da impegni, abitudini sedentarie, molti non pensano che vi sono altri che ancora abbisognano di ricorrere all'associazione per essere assistiti, mentre l'associazione non sarebbe più in vita, qualora tutti si abbandonassero al loro assenteismo”. Il decadimento del vincolo associativo era attribuito soprattutto alla perdita della precarietà postbellica. La scarsità degli iscritti portò quindi a una progressiva riduzione della propria attività assistenziale, concentrandosi a ente in cui i reduci dalla prigionia potevano commemorare la loro comune memoria. Nella relazione organizzativa-morale-finanziaria del 31 gennaio 1960, l'ultimo direttivo documentato nell'archivio, le parole dell'assemblea suonano come il testamento dell'associazione:

L'attuale Consiglio della Sezione [...] ha continuato la vigile operosità della Sezione che col tempo malauguratamente si attenua nei soci, se non viene seguita e sollecitata, dato che coloro che nella vita hanno trovato la sistemazione non sentono più la necessità di appartenenza (in un'epoca di lotterie e concorsi) rinunciando all'intima soddisfazione di concorrere con la loro adesione alla assistenza che in ogni campo l'Associazione svolge verso coloro che la sollecitano e coi quali divisero pene e speranze del passato.

Da chi è composto?

In totale le schede dei soci dell'Anrp di Parma sono circa tremila (per l'esattezza 2.937). All'interno di questa mole documentaristica sono racchiuse le più disparate esperienze di guerra: dai prigionieri in Russia, ai civili rastrellati nella penisola Italiana, ai deportati politici in Germania etc. Sono documentate dunque le esperienze di prigionia di soldati, ma anche di civili, di partigiani, ed in alcuni casi di fascisti della prima ora. Per statuto non erano ammessi all'Anrp coloro che avevano aderito alla Rsi. I prigionieri catturati dagli Alleati rappresentarono, all'interno dell'associazione, un numero notevole: 1.180 persone, corrispondenti al 40% del totale degli iscritti.

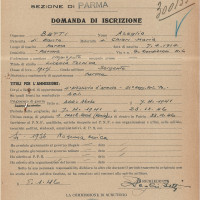

All'interno dell'Archivio dell'Anrp di Parma vi è conservato un fascicolo personale per ogni socio. Ogni fascicolo è composto sempre da una "domanda di iscrizione" standard (a volte scritta a mano, altre dattilografata).

Esempio "Domanda di iscrizione": fascicolo di Azeglio Betti (vedi immagine). Dopo la parte anagrafica (nome, cognome, genitori, professione, istruzione ecc.), segue quella relativa ai "Titoli per l'ammissione" nel quale si richiedono informazioni su:

Corpi o reparti di appartenenza;

Su quali fronti si è combattuto;

Luogo e data in cui si è stati fatti prigionieri

Ultimo campo di prigionia

Data di rientro in Patria

Vi è un'ultima parte che riguarda i rapporti che il candidato ha avuto con il regime (iscrizione al Partito nazionale fascista e/o organizzazioni affini, cariche ricoperte). Nel caso preso di Azeglio Betti preso in esame leggiamo "si 1936", ovvero, iscritto al Pnf dal o nel 1936 e "nessuna carica", intendendo nessuna carica ricoperta. Infine si chiede l'adesione o meno alla Repubblica sociale italiana, la qual cosa avrebbe comportato, per statuto dell'Anrp, alla mancata iscrizione come socio.

La "domanda di iscrizione" non sempre presenta tutti i campi compilati e, a volte, anche se compilati non sempre sono leggibili. Inoltre capita spesso che le informazioni segnate siano approssimative o parziali: un esempio comune riguarda il corpo di appartenenza, dove difficilmente il candidato segnava il nome per intero della battaglione, della brigata o della divisione, ma si limitava a scrivere, ad esempio, "Fanteria". Uno dei dati più importanti è sicuramente il campo di prigionia. Nella domanda di iscrizione è richiesto l'ultimo campo di prigionia, in quanto capitava spesso che un prigioniero durante la sua lunga detenzione fosse trasferito in più luoghi.

La banca dati è stata per ovvie ragioni costruita sul modello della "domanda di iscrizione"

All'interno del fascicolo personale, nella maggiorparte dei casi, è presente anche un documento che comprovava la propria detenzione. Si tratta quasi sempre di una lettera o una cartolina inviata dal campo o, raramente, ricevuta al campo. Capita anche di trovare tesserini pow (alcuni muniti di fototessera) o documentazione di varia natura come libretti paga pow, attestati della Croce rossa internazionale e così via. Questa documentazione rappresenta un tesoro di informazioni personali che apre uno squarcio sugli aspetti intimi e quotidiani della prigionia. All'interno della banca data è segnato, per ogni socio, la presenza o meno di documentipersonali (es. lettera inviata dal campo in data...)